|

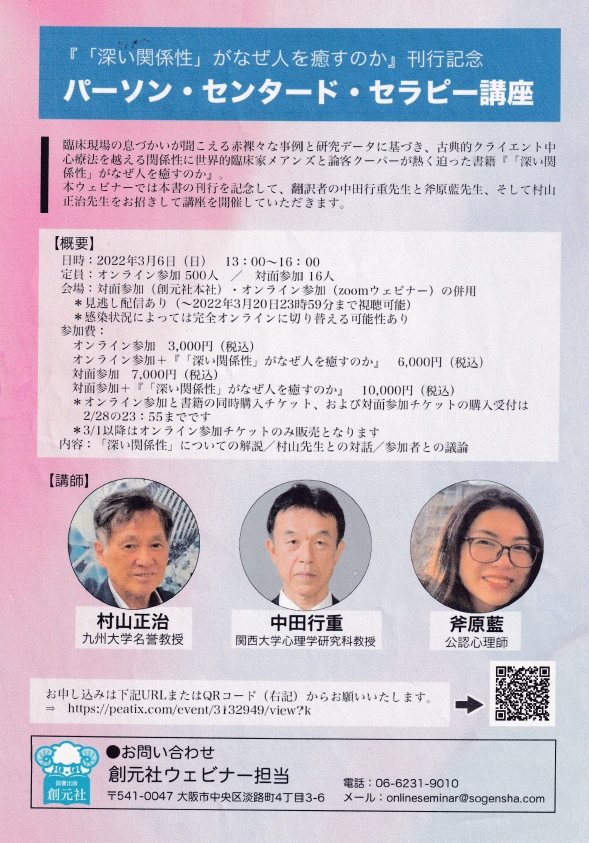

| ~村山正治先生の講座が開かれます。~ |

|

| |

| |

| ~村山正治先生の公開対談のお知らせです。~ |

|

| |

| |

| |

| 心身医学協会の11月の研修会で、村山尚子さんがお話しになります。池見隆雄さんがファシリテーターを務められます。都合の付かれる方は是非、参加してみてください。 |

研修会名 迷い悩む・こもる・つながる・紡ぐ・織りなす

〇ゲ ス ト :村山尚子(心理教育研究所赤坂主宰・臨床心理士)

〇ファシリテーター:池見隆雄(日本心身医学協会)

〇日 時 :令和元年11月9日(土)、10日(日)

9日は午前10時~午後5時、10日は午前10時~午後3時半

〇会 場 :日本心身医学協会事務局

(福岡市南区塩原3-13-23 ℡092-553-1619)

〇参加費 :13,000円

〇定 員 :15名

〇申し込み方法:郵便振替にて申込金3,000円あるいは全額をお支払いください。

折り返し協会より受講証をお送りします。

(郵便振替01770-4-41107)

池見隆雄(日本心身医学協会):psm_group_09@yahoo.co.jp

〇村山先生からのコメント

私は個人カウンセリング、エンカウンター・グループ、コミュニティに

おいても、この(会名の)ようなイメージを持って、臨床活動や個人的

生活をいとなんでいるように思います。

参加して下さる方々と臨床イメージや経験を分かちあえるのは、私にと

ってもまた、新しい何かを得ることが出来るような予感がして

楽しみです。

|

| |

| |

| |

日本心身医学協会企画の講演のお知らせ

研修会名 互いの平等性から広がる“対話”の可能性

~オープン・ダイアローグと中動態~

○ゲスト: 本山智敬(福岡大学人文学部教育・臨床心理学科准教授)

○ファシリテーター:池見隆雄(日本心身医学協会)

○日 時:令和元年6月22日(土)午前10時~午後5時、

23日(日)午前10時~午後3時半

○会 場 :日本心身医学協会事務局(福岡市南区塩原3-13-23)

○参加費:11,000円

○定 員:10名

○申込・問い合わせ先:(一財)日本心身医学協会 ℡:092-553-1619

E-mail: psm_group_09@yahoo.co.jp

|

| |

| |

| |

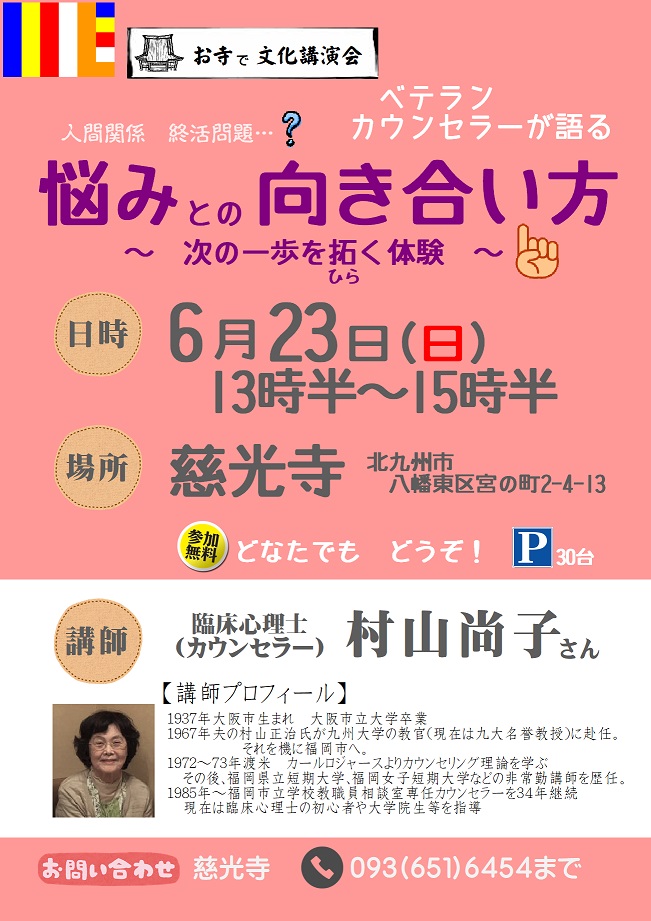

| ~お寺の文化講演会のお知らせ~ |

| 2019年6月23日日曜日、村山尚子さんが慈光寺で講演をすることになりました。講演を聴きたい方は是非、ご参加下さい。 |

|

| |

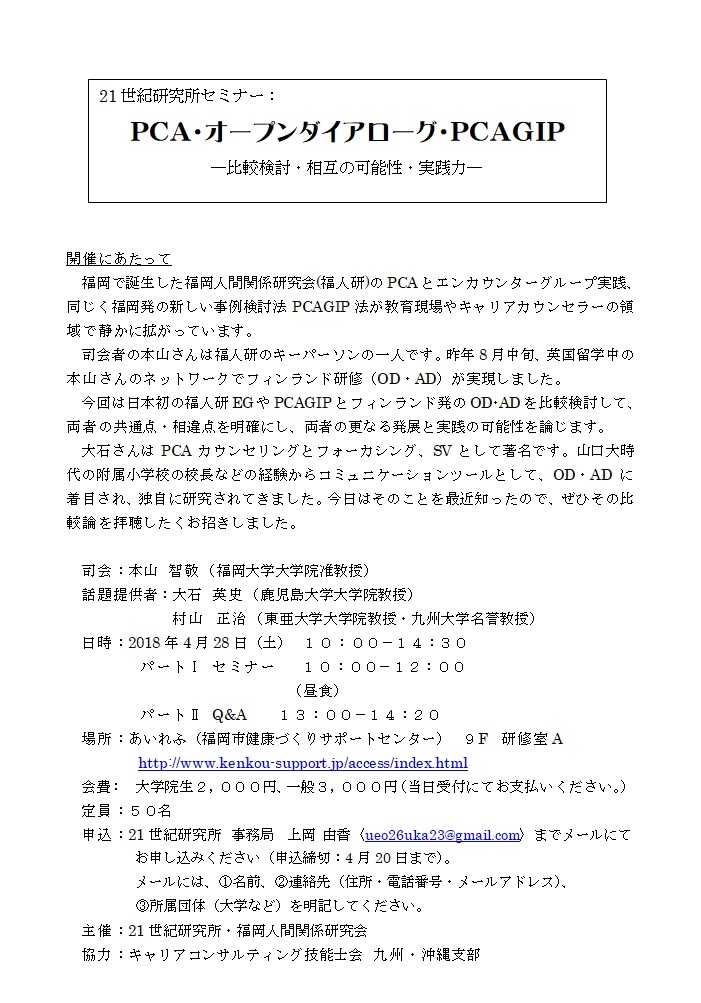

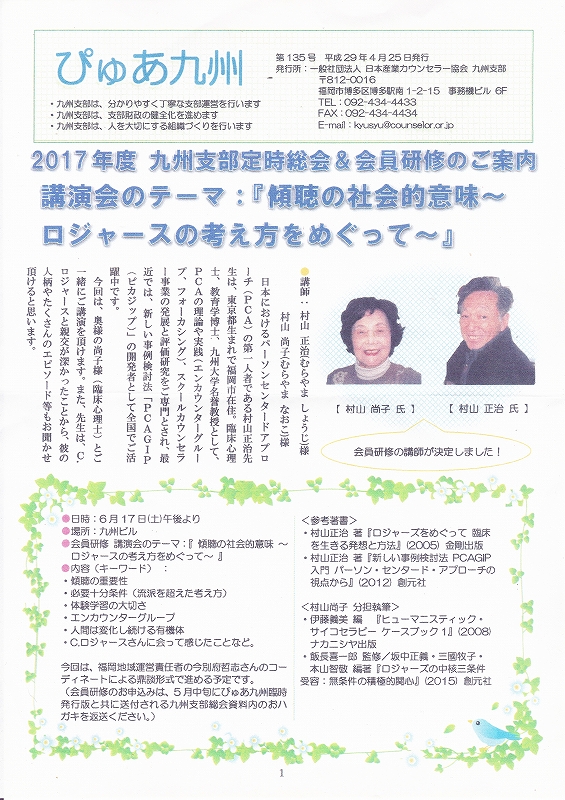

2018年4月28日(土)午前10時より、

村山正治先生と大石英史先生の講演会が本山智敬先生司会によって行われます。 |

上岡 由香 ueo26uka23@gmail.com |

|

| |

| |

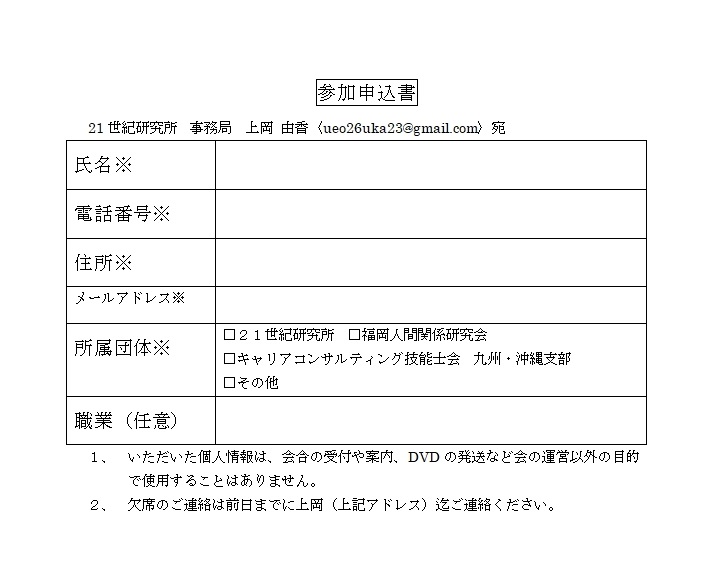

2017年6月17日(土)

今別府哲志さんの依頼・コーディネートによって、

日本産業カウンセラー九州支部会員研修会において村山夫妻が講演されます。 |

|

| |

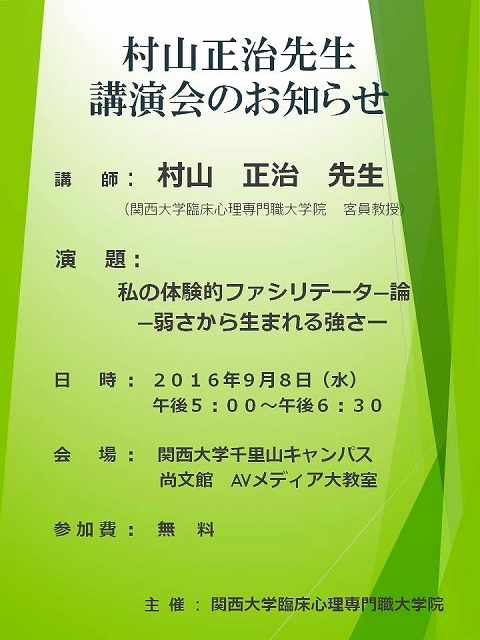

| ~村山正治先生の講演会のお知らせです~ |

|

| |

| |

| |

| |

“成年後見制度”の勉強をしました |

|

| |

村山尚子 |

|

| |

その日7月8日は梅雨の晴れ間に当たり、会場の赤坂研にも快い風が吹き込んでいました。

俊ちゃんは講師として、作成してくださった資料を基に成年後見人制度、法定成年後見、任意成年後見、申し立て手続き、介護保険制度と成年後見制度、などについてレクチャーしてくださった。その上に参加者に十分勉強していただこうとの配慮から、中村俊夫個人ネットの要人(とはいうものの、どうやら福岡東部方面のユニークな活動家兼呑み仲間???)のお二人(NPO法人 市民後見センターふくおか 専務理事の村岡氏と、福岡県介護福祉士会理事・福岡支部長・ケアマネージャーの杉本勢津子氏)が同行してくださり、両氏からも日々の実践活動のあれこれを話していただきました。

今回は普段の月例会の雰囲気とは異なり、たくさんの資料を前にペンを走らせる参加者の姿が(私も含めて)あって、知的なお勉強会の雰囲気でした。

他印象に残っていることは、①成年後見制度は判断能力が不十分になった人の財産や権利を守り、日常の暮らしを支援する制度として、平成12年4月に発足したらしいのですが、介護保険制度も同時に発足して車の両輪のように相互につながっていると言われる割には成年後見制度の方は未だに一般の認知度は低い。今までは有能なケアマネージャーが必要に応じて介護保険の利用者に説明をして制度を活用していることが多いのだと知った。しかし最近になって市民後見センターという活動拠点が立ち上げられて、一般市民が自分らしく安心して暮らすためのサポートを始めていることも知った。

②この制度には任意後見制度と法定後見制度があり、私のようにまだ判断能力が衰えていない内に、後見人をやってもらいたい人と任意後見契約を結び、公証人役場で公正証書を作り、判断能力が低下したとき、家庭裁判所の許可を得て、後見を開始する方法があることが分かった。

③遠くに離れて住んでいる親や親戚の方を見守ってもらいたい、代わりに判断してもらいたい時は、後見人は複数人であっても構わないので(むしろ後から後見人に加わることは難しいこともあり)、遠隔地に住む子が親の後見を申し立てする場合であっても、子自身も後見人に加わっていると良いらしい。 ・・・等々です。

その他、後見制度の詳細をお知りになりたい方は以下にアクセスください。

NPO法人 市民後見センターふくおか 〒813-0044 福岡市東区千代5-17-18

TEL 092-661-1500 FAX 092-661-0601

Eメール shiminkoken@aroma.ocn.ne.jp

ホームページ http://www10.ocn.ne.jp/~kouken/

これに集まった人々は遅く到着した人も含めて15名でした。自然な雰囲気で司会の労を担って下さったのは白石さんでした。ありがとう。呼びかけ人の私は、1時~3時の開催時刻と時間枠3時間とを混同していて、みなさんにご迷惑をおかけしました。お許しを。

|

|

| |

|

|

| |

ミニレクチャーのお知らせ

成年後見制度について

講師は福岡地方裁判所・福岡簡易裁判所 非常勤嘱託

中村 俊夫(通称 俊ちゃん)

|

|

| |

3月例会二次会の席だったか、自分たち家族や周りの人々のちょっと困った話が出ていました。誰かが高齢や障がいのために判断能力が不十分になったとき、どんな風に支援したり、支援してもらったりするのだろうか、という話題にまで発展しました。

最近ではそのような人(いや他人事でなく自分自身)を守り支援するための成年後見制度、成年後見登録制度などが活用できるらしい。

そこで法律関係に通じている俊ちゃんにレクチャーしていただきたいという希望がそこに出席していたそれぞれから出されました。

それで以下の要領で開催の運びとなりましたので関心のある方は是非お越しください。

日時: 2012年7月8日(日曜日)

午後1時~3時、先ず1時間くらいレクチャー。

その後茶話会の形で質疑応答や意見の交換をしましょう。

また中曽根さんは実のお母さんための経験者ということ

で手続きなどの資料を持参してくださるということです。

場所: 心理教育研究所赤坂

費用: 300円(お茶代と講師の交通費として少し受け取っていただこう)

(尚、先日5月26日の例会で、再びこの話題が出た時、福人研周辺にはいろいろな専門家がかかわっておられるので知りたい知識や、工夫などがあるときには希望を出しあってこのようなレクチャーをお願いすることになればいいなという提案もありました。というわけで今回は第一回ということになり、いつかまた第2回を実施することになりそうです。) |

|

| |

(呼びかけ人村山尚子記) |

|

|

| |

| 第44回 東海相談学会 名古屋大学 2012年3月4日 |

パーソンセンタードアプローチからの挑戦

―新しいグループ法(PCAG)と新しい事例検討法(PCAGIP)の開発―

九州大学名誉教授・関西大客員教授・東亜大学専攻主任

|

| |

|

|

| |

「PCAグループ」 |

|

| |

Ⅰ 経緯 |

|

| |

① |

エンカウンターグループ(EG)は、私にフィットした研究テーマで1970年から40年もやっている。私の研究と個人の成長にそこから大きなヒントを得ている。 |

|

| |

② |

15年前から、スクールカウンウンセラーの発展で教育分野にEGが展開するようになったことで、新しい課題にぶつかった。参加者側の特徴条件の変化である。 ①大学生や高校生にグループ嫌いの人が目立ち、対人不安傾向の強い人が目立ってきた。②必修授業なので、強制参加である。③学校時代の「合宿訓練」のイメイジが悪い。集団に合わされる体験・自分を表現できない体験として残っている。 |

|

| |

③ |

非構成EGと呼ばれる自発参加から開発された手法だけでは十分対応できない。非構成・構成にとらわれない手法である「PCAグループ」を工夫している。色々試行錯誤を重ね ているところである。その一部を紹介する。 |

|

| |

Ⅱ 特徴 |

|

| |

|

① はじめに集団ありきから、はじめに個人ありき

② 初期不安の緩和

③ 心理的安全感の醸成

④ 所属感の尊重 ①天岩戸方式 出入を認める 「参加しないという参加のしかた」を認める

⑤ プログラムの順序性

⑥ 参加者相互の援助力

⑦ セッションだけでなく、ワークショップの全期間がふれあいの場である。

⑧ お任せセッション

⑨ 「バラバラで一緒」 |

|

| |

Ⅲ 現在の展開の状況 |

|

| |

|

① 大学、大学院、看護学校、中学校などで実施している

② リサーチで効果測定などを始めている。

③ 小・中・高校への展開が課題

④ グループの可能性としてシュピーゲルらの研究 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

PCAGIP法について |

|

| |

Ⅰ 経緯 |

|

| |

|

① スクールカウンセラーが学校現場でできる事例検討

② カンファランスの在り方の探索 特に院生のために

③ 学会発表のコメントで傷ついた体験

④ EGとインシデントプロセスを組み合わせた方法 |

|

| |

Ⅱ 特徴 |

|

| |

① |

定義 1)簡単な事例提供資料からファシリテイターと参加者が協力して、参加者の力を最大限に引き出し、その経験と知恵から事例提供者に役立つ新しい取り組みの方向や具体策にヒントを見出していくプロセスを学ぶグループ体験である。2)構造 ファシリテイター・記録者・資料提供者・メンバーで8名程度の人数で構成される。3)情報共有のための黒板2枚。4)約束としてメンバーはメモを取らない。5)話題提供者を批判しない。6)結論はでなくてもよい。ヒントがでればよい。 |

|

| |

② |

手順 1)B5 1枚程度の資料を用意する。2)メンバーは順番に質問して、事例の状況を理解することに徹する。3)質問と応答は、黒板に記録係がとる。4)二順したら、情報の整理をする。5)ファシリテイターは多様な視点がでてくるように雰囲気を創る。6)2時間程度で全体の状況が理解できるコンストテレイションができる。7)自ずと全体が読めて、解決の方向が見えることが多い。 |

|

| |

③ |

プロセス 1)みんなで創り上げていくプロセスを体験する 2)多様な視点が刺激になる 3)安全な雰囲気の中で表面的な触れ合いからメンバー間の相互作用が生まれ、予想外に展開が起こることもある。皆で一つのことを追求していく一体感が生まれ、中核部分に迫る面白さがある。 |

|

| |

Ⅲ 現在の展開の状況 |

|

| |

|

①大学院生の訓練 ②管理職の部下指導 校長、自治体の部課長、看護職の看護師長などのカンファに展開している。 ③臨床心理士の研修訓練。九州臨床心理学会、鹿児島臨床会など臨床心理士の訓練 ④学校教員の事例検討会など。 ⑤アンケートレベルではおおむね好評である。 ⑥効果研究などはこれからである。現在では臨床事例を集めている段階である。 |

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|